ウレタン防水工事を解説!メリット・工期・費用・メンテナンス・業者選びなど

ウレタン防水工事は、建物の屋上やバルコニーなどに多く採用されています。液体状のウレタン樹脂を塗布して防水層を形成するため、複雑な形状に対応しやすく、高い密着性とコストパフォーマンスが魅力です。そこで本記事では、ウレタン防水工事の特徴や他工法との違い、手順を解説します。費用相場やメンテナンス、注意点もまとめてありますので、ぜひ参考にしてください。

ウレタン防水工事とは?

ウレタン防水工事とは、液体状のウレタン樹脂を塗り広げ、硬化させて防水層を作る工法です。屋上やバルコニーなどの防水対策に多く用いられ、柔軟性と施工性の高さが特徴です。シート防水やFRP防水と比べてコストパフォーマンスに優れ、複雑な形状の施工面に適しています。

ここでは、ウレタン防水工事の仕組みや適した場所、工法の種類、メリット・デメリット、他工法との違いについて詳しく解説します。

工法の仕組み

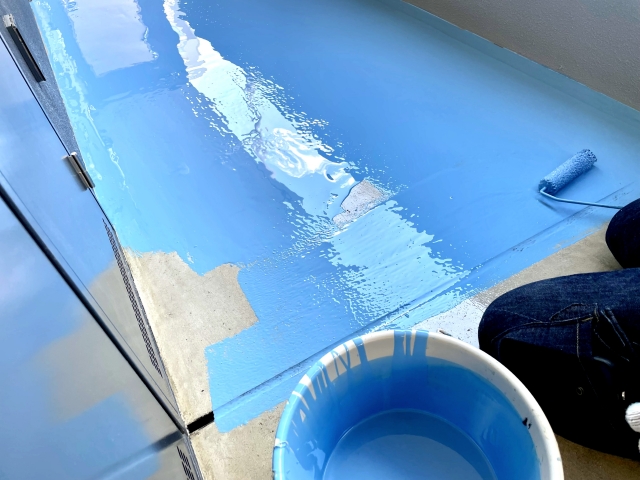

ウレタン防水は、施工箇所に液体状のウレタン樹脂をローラーや刷毛、スプレーで塗り重ねて、表面に防水層を形成する工法です。

- 硬化するとゴムのような弾性のある膜になり、雨水の侵入を防ぐ

- 防水層には継ぎ目ができないためシームレスで、水が侵入するリスクが少ない

- 施工後にトップコートを塗れば、紫外線による劣化を防止できる

シート防水工法とは異なり、凹凸や段差のある下地にも対応できます。

施工に適した場所

ウレタン防水の施工に適している場所は、屋上やベランダ、バルコニーなどです。

- 排水溝まわりや立ち上がりなど、入り組んだ形状のある場所にも施工できる

- 木造・鉄骨造・RC造といった幅広い建築構造に対応できる

建物の改修工事にも使いやすく、既存の防水層の上から施工する「かぶせ工法(カバー工法)」にも対応できます。

工法の種類(密着工法と通気緩衝工法の違い)

ウレタン防水工法には、「密着工法」と「通気緩衝工法」の2種類があります。

| ウレタン防水工法の種類 | メリット | デメリット |

| 密着工法 (ウレタン樹脂を直接下地に塗布する) | 工期が短く、費用も抑えられる | 下地に湿気が残っていると膨れの原因になる |

| 通気緩衝工法 (下地とウレタン防水層の間に通気層を設ける) | 下地に含まれる湿気を逃がすことができる | 費用はやや高くなる |

以上の違いを踏まえて、コストや下地の状態に適した工法を選びましょう。通気緩衝工法は、雨漏りの再発防止や古い建物の施工に適しており、安全性と耐久性を高めたい場合に選ばれる工法です。

メリット(柔軟性・密着性の高さと費用の安さなど)

ウレタン防水の大きなメリットは、柔軟性・密着性に優れ、費用が安く済む点です。

- 液状の材料を塗るため、曲面や段差にも一体的に防水層を形成できる

- 継ぎ目がないため、漏水のリスクを軽減できる

- 他の工法と比べて材料費や施工費が安く、コストパフォーマンスに優れている

施工中に騒音や振動が発生しにくく、住宅密集地でも施工しやすい工法です。

デメリット(耐候性の低さや施工期間の長さなど)

一方で、ウレタン防水の耐候性は低く、施工期間が長いためデメリットになります。

- 紫外線や風雨で劣化するため、定期的なトップコートの塗り替えが必要になる

- 気温や湿度の影響も受けやすいため、雨天時には施工できない

- 塗膜が乾くまでに時間がかかり、天候によっては工期が延びる

ウレタン防水工事後は、一般的に5年ごとのメンテナンスが推奨されています。職人の腕に左右されやすく、仕上がりの品質にばらつきが出やすい点にも注意が必要です。

他工法との違い(シート防水・FRP防水・アスファルト防水)

ウレタン防水工法と他工法では、施工の方法や箇所、期間、性能などに違いがあります。

| 防水工法の種類 | 仕組み | 特徴 |

| ウレタン防水 | 液体状のウレタン樹脂を塗る | 柔軟性・密着性が高く、費用が安い耐候性が低い |

| シート防水 | ゴムや塩ビのシートを貼り付ける | 広い面積に、短時間で施工できる 凹凸のある場所には不向き |

| FRP防水 | ガラス繊維とポリエステル樹脂で硬い防水層を作る | 耐久性が高い 伸縮性が低く、建物の動きに弱い |

| アスファルト防水 | 高温で溶かしたアスファルトをシートに染み込ませて防水層を形成する | 防水性能が高い 商業ビルやマンションなどの大規模建築に使用される |

以上のとおり、工法によって特徴が異なります。ウレタン防水は、施工の柔軟性とコストのバランスが良いため、小規模の住宅から中規模の店舗まで幅広く使用される工法です。

ウレタン防水工事の手順と工期

ウレタン防水工事を成功させるには、適切な施工手順と十分な乾燥時間の確保が重要です。液体を塗布して防水層を形成するため、下地の状態や温湿度などにも左右されます。ここでは、ウレタン防水工事の流れと工期の目安、そしてDIYと業者による施工の違いについて分かりやすく解説します。

下地処理からトップコート塗布までの流れ

ウレタン防水工事は、大きく分けて4つの工程で進められます。

- 下地処理:施工面の汚れ・ホコリ・油分を除去し、ひび割れや段差を補修する

- プライマー(接着剤):下地とウレタン材をしっかりと密着させる

- 重ね塗り:プライマーが乾いてから、ウレタン樹脂を複数回に分けて塗り重ねる

- トップコート(仕上げ材):紫外線や風雨から防水層を保護する

下地処理を丁寧に行うことで、防水材の密着性が高まり、施工後のトラブルを防げます。一般的には、均一な厚みと防水性能を確保するために2層に分けてウレタン樹脂を塗布します。天候の影響を受けやすいですが、乾燥時間を十分に取りながら工程を進めることが重要です。

ウレタン防水の工程については、インスタでもご紹介していますので、併せてご覧ください。

工期の目安と天候の影響

ウレタン防水工事の工期は、一般的な住宅のバルコニーや屋上(10~30㎡程度)であれば数日~1週間程度が目安です。

- 作業時間に加え、各工程の乾燥時間(硬化時間)が全体の工期に大きく影響する

- 雨天や湿度が高い日には、基本的に施工できない

- 工事業者は、天気予報を見ながら工程を調整する

- 天候が不安定な時期には、施工期間が延びるリスクがある

1層ごとにウレタン樹脂をしっかり乾かす必要があるため、1日で複数の工程を行うことは難しいです。濡れた下地や湿気の多い日にはウレタン樹脂がきちんと硬化せず、膨れや剥離の原因になります。予定通りに進まないこともありますので、工期に余裕を持たせて依頼することが大切です。

DIYと業者による施工の違い

市販の材料でウレタン防水のDIYは可能ですが、専門業者に依頼する方が確実です。DIYと業者による施工では、耐久性や仕上がりの美しさに差が出ます。

| 施工の方法 | メリット | デメリット |

| DIY | 材料費を抑えることができる | 下地処理や塗布量が不十分だと、すぐに不具合が出る |

| 業者 | 専門的な技術で、均一な塗布や適切な工程管理が行われる 施工保証が付くことが多い | 材料費に加えて、人件費や雑費などもかかる |

特に見えない部分のミスは、施工後に雨漏りや膨れの原因となるため注意が必要です。見た目を重視しない場所であればDIYも検討できますが、防水効果を長持ちさせたい屋上やベランダでは、業者に依頼するほうが安心です。

ウレタン防水工事費用の相場と見積もり

ウレタン防水工事を検討する際には、費用の目安を把握しておくことが重要です。防水工事は建物の寿命に影響するため、安さだけでなく施工内容とのバランスを見極める必要があります。ここでは、ウレタン防水工事費用の1㎡あたりの単価や内訳、費用が高くなる条件について詳しく解説します。

1㎡あたりの単価と合計金額の目安

ウレタン防水工事費用の相場は、1㎡あたり3,000円〜7,000円程度です。たとえば10㎡のバルコニーであれば、材料費や施工費などを含めて3万〜7万円程度が合計金額になります。

- 工事費用の単価は、あくまで基本的な条件下での相場である

- 下地の状態や工法の種類、施工場所の形状などによって、施工単価は変動する

足場の設置が必要な場合や施工面積が狭すぎる場合などには単価が上がりますので、事前の現地調査と正確な見積もりが欠かせません。

工事費用の内訳と見積もりのポイント

ウレタン防水工事費用の内訳には、「材料費」「施工費(人件費)」「下地補修費」「諸経費」が含まれます。

- 材料費:ウレタン樹脂やプライマー、トップコートなどが含まれる

- 施工費(人件費):職人の工賃で、塗布の回数や難易度によって変わる

- 下地補修費:クラックの補修や清掃などの事前準備にかかる

- 諸経費:工事の管理や交通費、資材の運搬費などが該当する

内訳を合計すると、見積もり金額が算出されます。不明瞭な追加費用を防ぐためには、見積もり金額の内訳を確認することが重要です。

費用が高くなる条件

ウレタン防水工事費用が高くなる条件は、以下の通りです。当てはまる条件が増えるほど、見積もり額が高くなっていきます。

- 下地の状態が悪い:ひび割れや劣化が進むと、補修作業のコストが増える

- 通気緩衝工法を採用する:材料と手間が増えて、密着工法よりも費用が高い

- 施工面積が小さい・複雑な形状をしている:作業効率が落ちるため、単価が高い

- 屋上や高所に足場を設置する:仮設工事費用が追加される

ウレタン防水工事費用の妥当性を判断するためには、複数の業者に見積もりを依頼し、内容を比較することが重要です。

ウレタン防水工事のメンテナンス

ウレタン防水工事を長持ちさせるためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。施工直後は高い防水性を発揮しますが、紫外線や風雨の影響により徐々に劣化が進むからです。耐用年数や劣化のサインを正しく把握し、適切な時期にメンテナンスを行うことで防水性能を維持し、建物を雨水から守ることができます。

施工後の耐用年数(メンテナンス頻度の目安)

施工後のウレタン防水層の耐用年数は、10年前後です。ただし定期的なメンテナンスが行われている場合の目安で、劣化を放置していると5年前後で防水性能が低下する場合もあります。

特に重要なメンテナンスは、トップコートの塗り替えです。

- トップコートは、紫外線や雨風から防水層を保護する

- トップコートが劣化すると、本体の防水層までダメージが及びやすくなる

- 5年に1度を目安に、トップコートを再塗布する

表面的な軽度の劣化であれば簡単な補修で済みますが、雨漏りなどの症状が出ている場合は防水層の再施工が必要になってしまいます。長期的な視点で見れば、こまめな点検と早期対応がコスト削減につながるのです。

劣化のサイン(色あせ・ひび割れ・雨漏りなど)

ウレタン防水層の劣化は、視覚的なサインとして現れます。特に代表的なサインが、「色あせ」「ひび割れ・膨れ・剥がれ」「雨漏り」などです

| 劣化のサイン | 状態 | 悪影響 |

| 色あせ | 紫外線により、トップコートが劣化している | 塗膜の保護力が弱くなる |

| ひび割れ・膨れ・剥がれ | 下地の湿気や施工不良により、防水層が密着していない | 建物内部まで劣化が進んでしまう |

| 雨漏り | 防水性が失われている | 構造体にまで悪影響が出てしまう |

上記の兆候に気付いたら、すぐに専門業者に点検を依頼してください。

メンテナンス方法(トップコートの再塗装・防水層の部分補修・再施工)

ウレタン防水のメンテナンス方法には、トップコートの再塗装や防水層の部分補修・再施工などがあります。劣化の状態に応じて、適したメンテナンス方法を選ぶことが重要です。

| メンテナンス方法 | 劣化の状態 | 詳細 |

| トップコートの再塗装 | 色あせ | 表面を洗浄したうえで新しいトップコートを塗布する |

| 防水層の部分補修 | 小規模なひび割れ・膨れ・剥がれ | 補修材を充填し、ウレタン樹脂とトップコートを塗布する |

| 防水層の再施工 | 大規模な劣化や雨漏り | 劣化した防水層を撤去し、新しく防水層を施工する |

劣化の状態が悪いほど、施工面積が広いほど、メンテナンスコストが高くなります。メンテナンスを怠ると建物全体の修繕費が高額になるため、定期的な点検と早期対応を習慣化することが長く安全に建物を保つ秘訣です。

ウレタン防水工事を依頼する際の注意点

ウレタン防水では、施工の品質によって防水性や耐久性が大きく変わります。だからこそ、信頼できる業者を選ぶことがとても重要です。ここでは、工事業者の選び方や保証とアフターサポート、悪徳業者を見抜くためのチェックポイントを分かりやすく解説します。

工事業者の選び方

ウレタン防水工事を依頼する際には、施工実績と専門性のある業者を選ぶことが重要です。施工の良し悪しが、ウレタン防水の性能に大きく影響します。

- 過去の施工事例を豊富に公開している業者は、自信を持って仕事をしている

- 建設業許可や防水施工技能士などがあれば、一定の技術や管理体制が整っている

- 現地調査が丁寧で、説明が分かりやすい業者なら、信頼性が高い

見積もりの価格だけでなく、接客対応も重要な判断材料です。各業者の施工品質や対応力も調査したうえで、総合的に判断しましょう。

施工保証とアフターサポート

ウレタン防水工事を依頼する際は、施工保証とアフターサポート内容も必ず確認しましょう。なぜなら、防水層の劣化や不具合は施工から数年経ってから現れるからです。

- 信頼できる業者であれば、施工保証書を発行してくれる

- 保証期間の目安は3〜10年程度で、工事内容や使用材料によって異なる

- 保証条件に当てはまる場合には、不具合に無償で対応してもらえる

- 定期点検や無料診断サービスを実施している業者なら、施工後も安心できる

施工保証とアフターサポートは安心・信頼の根拠になりますので、契約前に必ず書面で確認してください。

悪徳業者を見抜くためのチェックポイント

悪徳業者に引っかからないためには、次のようなポイントをチェックすることが大切です。信頼できる業者なら、材料費・人件費・下地処理費用などの内訳を明記し、根拠を示してくれます。

- 「今日契約すれば大幅値引き」といった過剰な営業トーク

- 「一式〇万円」としか記載がない不明確な見積書

- 詳細を聞いても曖昧にごまかす接客態度

- 曖昧な会社情報

- 極端に少ない口コミや悪い評判

少しでも不安を感じたら、即決せず複数業者と比較する姿勢が大切です。「価格」だけでなく、「説明の明瞭さ」や「対応の丁寧さ」にも目を向けましょう。

ウレタン防水工事を信頼できる業者に依頼しよう

ウレタン防水工事では、正しい施工と定期的なメンテナンスが重要です。建物の寿命を大きく延ばすためには、施工実績と信頼性のある専門業者に依頼してください。相見積もりで工事の内容や対応の丁寧さを比較したうえで、安心して任せられる業者に依頼しましょう。

Ti-PROOFでは、専門的な知識と豊富な実績をもとに、お客様の建物に適した防水工事をご提案しています。

確かな品質と安心のアフターサービスで建物の資産価値を守りますので、まずはお気軽にご相談ください。